文史博览|航天员的称呼竟是钱学森提出来的

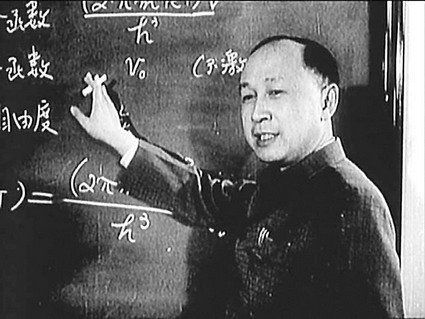

(图:中国航天之父钱学森)

1970年7月14日。经中央批准“即着手载人飞船的研制工作。并开始选拔、训练航天员”,中心承担了首批航天员的选拔任务,并成立了体检组。鲜为人知的是“航天员”这个称呼也是由钱老提出来的。当时国外一般称“太空人”或者“宇航员”。钱老说:我们还是叫“航天员”好。因为我们有天、海、空的领域划分,这样称呼比较规范。因此我们国家一直延续“航天员”这个称呼。钱老还解释到。“航天员”是指驾驶载人航天器和从事与太空飞行任务直接有关的各项工作的人员。它既与航天地面工作人员相区别。也与乘坐航天器进入太空的其他人员相区别,就像飞行员与航空地勤人员、乘客相区别一样。事实证明,钱老定下的“航天员”这个称呼不仅符合我国载人航天事业的具体情况,更加适合汉语习惯。

(图:杨利伟)

(图:钱学森)

2005年10月,94岁高龄的钱学森念念不忘国家的风洞事业,又一次提笔给中国人民解放军总装备部某基地写信。他说:“我始终认为,空气动力学的研究及其相应试验设施的建设,是我国航空航天事业中不可缺少的一项重要工作。”早在上世纪40年代,钱学森就已经是世界著名的空气动力学家,在世界航空航天领域卓有名望,他也是一位前瞻性很强的科学家。

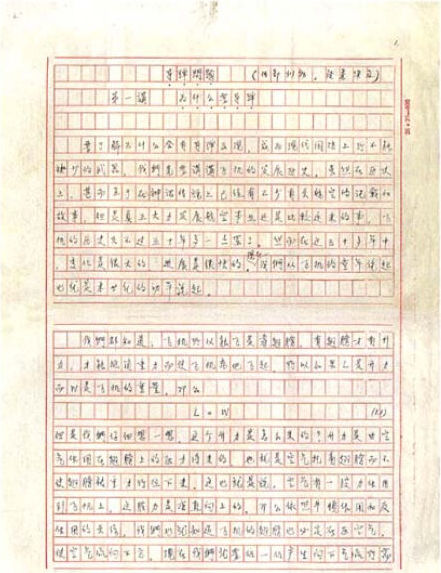

(图:《导弹概论》手稿)

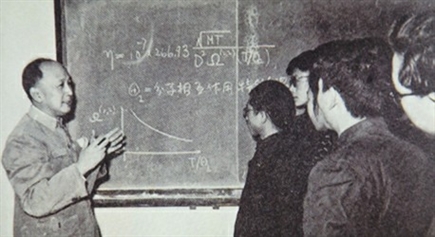

钱学森那时候在各个研究机构四处开班讲学。系统学讨论班设在一间40多平方米的小平房里,经常座无虚席,窗外还站了许多做笔记的年轻人。杨利伟从航天员科研训练中心的老同志那儿听说,钱学森经常来讲学,有段时间几乎是每周来一次。他的博学敏思和学术风采令人折服。

(图:1962年,钱学森给化学物理系1958级学生讲课)

本文摘自人民日报

本文图片均来源于网络